奈良の 防衛モニター として、奈良地本から南海レスキュー2024の飛行機『US-2』の訓練を見学してきました。

南海レスキュー2024は見ごたえたっぷり、めちゃくちゃカッコイイ、すばらしい訓練です!!

参加(見学)の機会がある方はぜひ行きましょう~!

2025年1月14日(火)に琵琶湖でおこなわれた南海レスキュー2024の見学の見どころは、すっごく大きな飛行艇『US-2』です。

観終わったあとは「♪ゆーえすつー!♪ ゆーえすつー!♪(※USA♪ USA♪ のメロディーで)」歌いたくなっちゃいます(実際に家で歌ってた人

南海レスキューって何ぞや? どんな訓練なの?

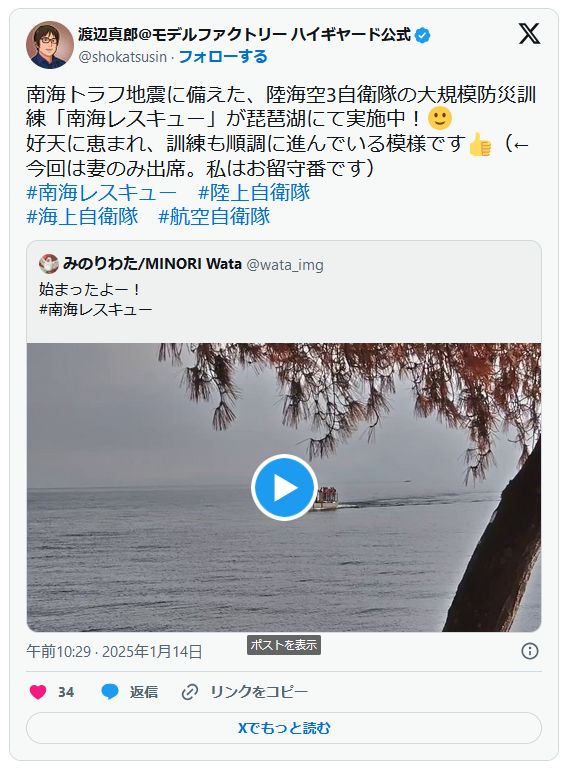

HIGH-GEARed氏のXアカウントでされていたポストがわかりやすいので埋め込んでおきますね^^^^^(他力本願

「南海レスキュー」は、陸海空自衛隊合同の大規模防災訓練なのです。

その名のとおり、南海トラフ巨大地震に備えたものなんですね。

私が見学に行ったのは2025年1月14日(火)の琵琶湖ですが、それはごく一部の日程かつメニュー。

この訓練は何日にもわたって各地でおこなわれているものなのです。

陸上自衛隊 中部方面隊の公式サイトによると「南海レスキュー2024」は2025年1月13日~1月17日までおこなわれています。

孤立地域における発災直後72時間の初動対処――これを焦点として実施する各種訓練です。

だから、私が琵琶湖で見た飛行艇『US-2』の訓練は、南海レスキュー2024のごく一部ってコトですね。

私は今回まで知らなかったんですが、どうやら平成30年(2018年)までは、「南海レスキュー」は毎年恒例の訓練だったようです。

そのときは中部方面隊の担任する各エリアごとにおこなわれていた、と中部方面隊の公式サイトには書かれていました。

コロナウイルス感染症の影響後に実施された初の「南海レスキュー」が今回の「南海レスキュー2024」です。約6年ぶり!

各地のイオンモールや大きな公園(大阪城公園など)では、装備品展示から足湯体験まで多種多様な訓練が実施されました。

陸上自衛隊 中部方面隊の公式サイトに南海レスキュー2024の特設ページがあります。

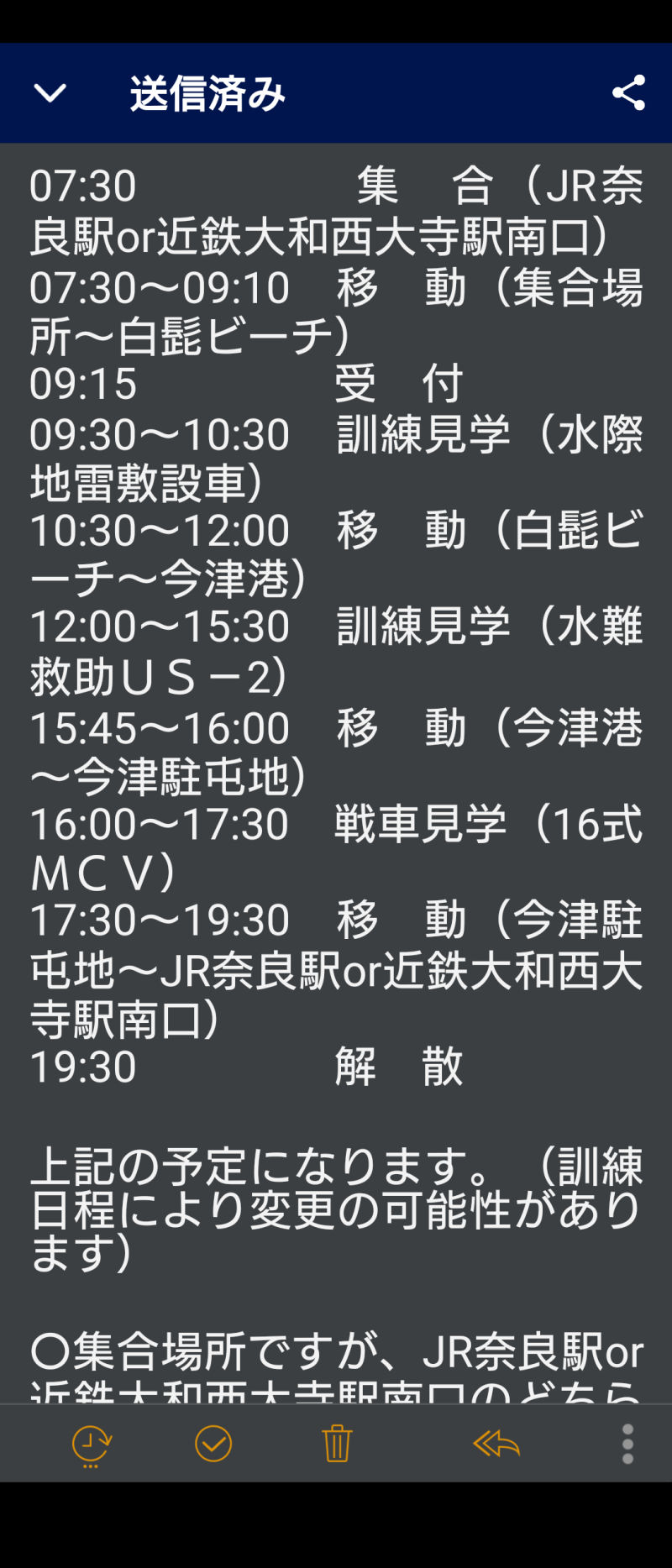

奈良地本からの見学参加日程はこんな感じでした

上の画像は頂戴したメールのスクリーンショットです。

書き起こすと以下のような感じですね~

- 07:30集合

- 07:30~09:10移動

集合場所~白髭(しらひげ)ビーチ

- 09:30~10:30訓練見学「94式水際地雷敷設装置(きゅうよんしき すいさい じらい ふせつ そうち)」

「敷設装置」という名称ですが水陸両用車なのだ!

- 10:30~12:00移動

白髭ビーチ~今津港

- 12:00~15:30訓練見学「水難救助US-2(ゆーえすつー)」

- 15:45~16:00移動

今津港~今津駐屯地

- 16:00~17:30戦車見学「16式(ひとろくしき)MCV」

- 17:30~19:30移動

今津駐屯地~奈良市

- 19:30解散

集合は朝早く

そんなわけで集合は朝7時半! ちゃんと間に合いました。

黒いハイエースに乗って、みんなで琵琶湖めざしてレッツゴー★

個性的な参加メンバー

自衛隊の方々とお話していると、皆さま深みがおありになって、内面からカッコよさがにじみ出てらっしゃる……! と思います。

そんなわけで(?)今回の参加メンバーはこんな感じ。

- F 1等陸曹:広報をなさっている。ウィットに富んでいてお話が面白すぎる方。(ラッピングトラックの情報をくださった福嶋1曹とは別の自衛官さんです)

- K自衛官:車を運転してくださった自衛官さん。物腰柔らかなのにじつはレンジャー。強い。(階級を伺うのを失念しました……)

- Sさん:紳士。私と同期の防衛モニターさん。

- Yさん:好きな装備はコブラ。各地の航空祭をめぐり、パイロットを愛し、パイロットたちのサインをコレクションなさるカメラ女子。

- 予備自衛官補のお姉さん:すごく温かい女性!! お話上手。陰キャなワイ氏にも優しい、太陽のような栄養士さん。女性目線の予備自衛官補訓練の感想を教えてくださった。(このときに伺った予備自衛官補の訓練話も別記事にしたいと計画中……⇒2025年2月28日(金)別記事にしたよ!)

- ワイ氏(みのり わた):デヴィ夫人ならぬ体型がゴージャスなデヴ夫人。古代史ヲタクの防衛モニター。装備品の話になると無言になるのは知識に疎いから! 恋愛をはじめとする自衛隊のリアルな生活に興味アリアリ。

道の駅で休憩しつつ移動

見学日程を見てもわかるとおり、奈良から滋賀県琵琶湖はけっこう遠いです……!

朝7時半に集合し、そのあと移動時間はおよそ2時間弱!

途中の休憩は道の駅「妹子の郷(いもこ の さと)」で取りました。

上の写真は「妹子の郷」のいわれを説明している看板です(撮影は別日です)。

ここは、遣隋使 小野妹子の出身地が滋賀県大津市小野であることに由来した名を持つ道の駅なのです。

ビックリなところで古代史ヲタクの血がときめいて喜ぶアテクシ……

ここではトイレ休憩と、ローソンに少しだけ寄っておやつを買いました。

車を運転してくださっているK自衛官に訊いたところ、「昼食は別のところで買う機会があります」とのことでした。

ローソンでは小腹を満たすために一本満足バーをゲット。

めちゃくちゃ早起きしてきたので、お昼ご飯までまだまだ時間があるのにすでにお腹が減っていました。笑

白髭ビーチで動く「94式水際地雷敷設装置」を見学

見えてきた琵琶湖を眺めながら思わず「海や!!」と言いたいのを抑え(「琵琶湖は湖やで!」と自己ツッコミしつつ)のどかで美しい景色にウットリ……。

湖なんですけど、まるで海のように広大に見えます。

最近うわさのメガソーラーも、想像よりずっと少ない数だったのが嬉しかったです。

難しい話は置いといて、メガソーラーの少ない景色のほうが私は好みです!

そっちのほうが景観がいいと思うんですよネ~。

到着した白髭ビーチは、リゾート地のように楽しそうな「海の家(湖の家……?)」が綺麗な砂浜の上に建っていました。

そしてその前に並ぶ迷彩服の現役自衛官の方々……

なんだかちょっとシュールな光景です。

この写真は外側、斜めから見たところなので、ちょっとわかりづらいですね。

海の家(湖の家?)の正面から見ると、特別感を覚えるたまらない光景でした。

ここでは「94式水際地雷敷設装置(きゅうよんしき すいさい じらい ふせつそうち)」を見学します!

水際地雷(読み方は「すいさいじらい」。つまり機雷のこと。機雷は海に置く地雷のこと)を敷設(ふせつ。わかりやすくいうと設置)する装置。

保有は陸上自衛隊。

装置とはいうものの、民間人的にもわかりやすくいうと水陸両用車。

海水も淡水もイケるらしい。でも海水の場合は塩が残ると装置が傷んでしまうので、それを洗い落とすのが大変だとか……(F1等陸曹談。「海水に比べれば淡水はラクです!」)。

カメラ女子Yさんに記念写真を撮ってもらってご満悦の デヴ夫人 みのりわた

実際に水上を(湖上を)動いている姿も撮影しました!

想像よりスイスイスイ~っとスムーズかつスピーディーに動くので驚きました。

しかもかなりの大人数が乗れるんですね~。

陸上を走るのは大久保駐屯地の体験試乗で乗ったことがあるのですが、水上を走るのはまだ体験したことがないので……機会があれば水上を体験試乗してみたいです……!

さて、以下の動画は上陸した「水際地雷敷設車」が停車する様子。

ちょうど煙突があって、画面右側の旗が真っ黒になっています。

それだけしっかり動いている証拠! このようなイキイキとした様子、たまりませんね~。

さっきの私の記念写真は、この停車の直後に撮影してもらったものです。

この「94式水際地雷敷設装置」を見ている前後で、医療バッグ?キット?を抱えた制服の人々がたくさん前を横切っていきました。

さらに報道陣の人々も大勢来ていて、自衛隊の誘導にしたがって移動していきました。

大規模かつ大注目の訓練であることを実感した瞬間でした。

今津港へ。……だけど遊覧船に乗る前に

次は12:10(事前の予定表では12:00)の今津港です。

そこで受付を済ませ、遊覧船「高速船いんたーらーけん」に乗り、いよいよ水陸両用の飛行艇『US-2』の訓練を見学します。

ですが、その前に! まだまだ時間があるので、ここらで腹ごしらえ。

道の駅「藤樹(とうじゅ)の里あどがわ」に向かいました。

「藤樹の里あどがわ」はすっごく面白い道の駅でした!

お土産、お菓子、地元野菜が豊富で、時間さえあればもっとたくさん見たかった……! と思える場所です。

公式サイトによると芝生広場や遊具もあるらしい?

お子たちも楽しめそうです♪

私はここで鴨メシ弁当(だいたい560円くらい)を買って食べました。

合鴨肉ビッシリで大迫力のステキ弁当だったけど、時間ギリギリすぎて写真を撮る余裕はありませんでした。

お店で野菜とお菓子ばかりずーーーっと見ていて時間を使いすぎました!(1150円の5個入りヨモギ大福を買うかどうかずっと悩んでたんや! もちろんけっきょく買ったわ!)

ほかにもおいしそうなお惣菜やお弁当が充実していたので、このあたりに来られた方はぜひ足を運んでみてください。

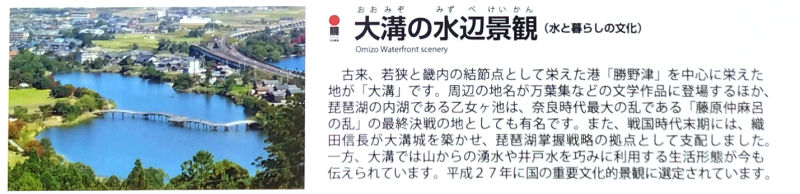

あと、藤樹の里あどがわには古代史ヲタクの萌えポイント情報もありました。

現地にあった看板の写真です。ご覧ください。

ほぉーん……。滋賀の琵琶湖は日本遺産かぁ~~~……いっそ世界遺産でもいいんじゃない!? 狙えそうよ!?

琵琶湖本体は世界遺産ではありませんが、琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が世界農業遺産に認定されています!

ん? ( ,,`・ω・´)ンンン?

おおおおおおお!?!?!? 「『藤原仲麻呂の乱』の最終決戦の地」だって!?!?!?

大溝の水辺景観(水と暮らしの文化)

古来、若狭と機内の結節点として栄えた港「

藤樹の里あどがわにあった看板「日本遺産 滋賀・びわ湖」2025年1月14日(火)撮影勝野津 」を中心に栄えた地が「大溝」です。周辺の地名が万葉集などの文学作品に登場するほか、琵琶湖の内湖 である乙女ヶ池は、奈良時代最大の乱である「藤原仲麻呂の乱」の最終決戦の地としても有名です。また、戦国時代末期には、織田信長が大溝城を築かせ、琵琶湖掌握戦略の拠点として支配しました。一方、大溝では山からの湧水や井戸水を巧みに利用する生活形態が今も伝えられています。平成27年に国の重要文化的景観に選定されています。

藤原仲麻呂は平城京の時代、孝謙天皇(および孝謙上皇)、光明皇后のもとで自分中心の政権を作り、武装するわ鋳銭(ちゅうせん)するわ、権力をほしいままにした人物です。

奈良から滋賀県まで現代の車でも2時間弱かかったことを思うと、権力の座から転落した仲麻呂はものすごい遠いところまで逃げてきてたんですね……

話がそれすぎました……。

では、いよいよ今津港に向かいますよー!

見学日程と訓練の時間の正確さがさすが自衛隊! です。

時間ギリギリだったり、遅れてしまうようなことにはならないんですよね。

今津港に到着したときも時間は余裕でした。

今津港そばの駐車場(琵琶湖汽船さんの駐車場だった気がします)では、なんと記念撮影ができるように設営されていました!

これでテンション爆上がり間違いなし……!?

奈良地本からやってきた女子たちも最初は「どうしよう……!?」と戸惑っていたものの、けっきょくはみんなワクワクニコニコ、順番に記念撮影★

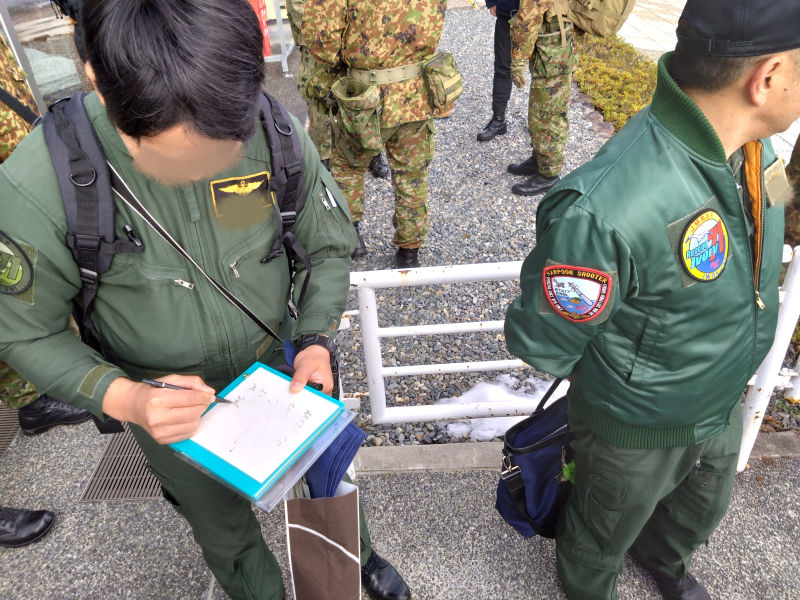

今津港で少しだけ待機。サインを求められるパイロットたち

いよいよ、琵琶湖汽船さんの遊覧船「高速船いんたーらーけん」に乗って『US-2』見学に向かいます。

琵琶湖汽船さんはこのために休業(運休)にしてくださっていたようです。

自衛隊の貸切ってコトですね! すごすぎる!!

琵琶湖汽船さん、ありがとうーーーー!!!!!

おかげさまで快適に感動的な船旅と『US-2』見学ができましたーーー!!!!!

今津港の乗船口。広がる青い湖面にワクワクしますねえ!!

ここで順番待ちをしながら、誘導の自衛官の指示にしたがって動きます。

この訓練見学には多くの地本から参加者が来ているので、待っている間は嬉しい大混雑です。

ここにいるみんなが自衛隊ファンなんだと思うと私は嬉しくなる!

順番を待っている間、カメラ女子Yさんは任務待機中のパイロットたちにアタック!

サインをお願いします!

その間、自慢のカメラ(※およそ89式小銃程度の重さがある。ちょっと重めの新生児くらいの重量)はF1等陸曹に預けられています。笑

そうこうしているうちに順番がまわってきました。

いよいよ、高速船いんたーらーけんに乗り込みます。

……ということを、F1等陸曹に訊いてみました。

「全然いいんじゃないですかね!?」……とのことでした。笑

よっしゃー! 私もこれからは記念行事などで「写真撮らせてくださーい★」って突撃してみようと思います。

遊覧船「高速船いんたーらーけん」に乗って『US-2』見学へ!

船の中は広々としていて、とっても快適でした。

高速船に乗ったのは初めてなんですけど、こんなに揺れないものなんですね~!

驚きました。

出航後、前方左右にある液晶ディスプレイには自衛隊のPV動画が流されていました。自衛隊づくしです! たまりませんね!

デッキに出ると、琵琶湖の向こう側には雪の残る山々がそびえたっていました。

陽光に照らされてきらめく湖面は海と見まごうほど広々としています。

優しい波が立つなか響き渡る頼もしいエンジン音。

海よりも穏やかな風が襟巻きと髪をなでていきます。

道々の隅に雪が残るほど寒くても、『US-2』の見学でドキドキする私たちには熱気がおさまってちょうどよいかもしれません。

「日本らしい美しさ」に満ちた、絶好のクルーズ日和です。

しばらく琵琶湖クルーズを楽しんだあと、いよいよ『US-2』のやってくる訓練現場に到着しました。

駐屯地記念行事のように、この訓練にもストーリー(設定)があります。

もっと詳細が説明されていたのですが、いま現在覚えているのはこんな感じ……

船に乗せられてやってきた要救助者を、ゴムボートで飛行艇『US-2』まで運び、飛び立つ

です。

デッキに出て見守っていると……飛行艇『US-2』が

キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

カッコイイ━━━━(゚∀゚●)━━━━!!!!!

距離がめちゃくちゃ近い!!

これくらい近くで見られる瞬間もありました。

パイロットの方々の顔が見えるくらいの距離感なんですよ。

手を振ってくださっているのがわかったので、わたしも(デッキに出ているほかの方々も)手を振りました♪

上の写真はほかのグループの遊覧船(左側)と『US-2(真ん中)』、要救助者が乗っている設定の船(右側)を撮影したものです。

このような位置関係で見学していました。

要救助者を『US-2』に移動させているところを動画で見るとこんな感じ。

右側にいるオレンジ色のゴムボートが『US-2』に向かっていきます。

あとでF1等陸曹がおっしゃっていたのですが、私たちの乗る「高速船いんたーらーけん」の操縦士の操縦テクニックがたいへんよかったとのこと。

いつでも『US-2』が見られるように、見学者のことを考えて角度や方向をこまめに調整してくれていたそうなのです。

これはさすが遊覧船というべき操縦テクニックですね!

とのこと……!

遊覧船の操縦テクニックは、自衛隊の操縦テクニックとはまたジャンルが違うんですね。なるほどーーー。

こういう話って自衛隊ならではの視点が感じられるので、面白くて興味を惹かれてしまいますね。

琵琶湖汽船さん、操縦士の方、ありがとうーーーー!!!!!

今度琵琶湖に行ったらぜひ乗りたいです!

このページを読んでるそこのアナタも、琵琶湖に行ったときは琵琶湖汽船さんのお船に乗ってクルーズしてね!

遊覧船の内部でのんびりと『US-2』を見学するのもアリなのですが(この場合だと湖面がちょっと近くなるので、これの見え方もまた趣きがあります)、ほとんどの見学者がデッキに出て『US-2』の訓練を見学していました。

外に出ていた人々(わたし含め)は、『US-2』のいる方向に合わせてみんなそろって甲板をどたどた動き回ります。

船内で座ってらっしゃったF1等陸曹の情報では、船が傾くほどだったとか……!

それだけ全員がいっせいに移動してたんですね。笑

確かに人は多かったです。

2階デッキは超満員でした。わたしは入るのを断念してしまいましたもの。

こんな感じ。

1階デッキでも悠々と見られて楽しかったですよ!

船の揺れやら傾きにも全然気づかないほどです。

『高速船いんたーらーけん』も『US-2』とは違った意味でまたすごい。

さて、ここで『US-2』着水の様子です。

ひたすら写真を撮りまくったのでぜひご覧ください。

知識に疎すぎるワイ氏のメモ。

飛行機が下に降りること=着陸、だと思ってたけど、それは陸に降りるからなんだな~。

水面に降りるときは「着水」っていうのか~。めっちゃ賢くなったわ! 今度からそう言おうっと♪

そういえば飛び立つときも「地面から飛び立つ=離陸」で、水面から飛び立つ今回のような場合は「離水」になるんだって!

このような着水を複数回、見させていただきました。

着水の瞬間「ドオオオオオオオオン!!!!!」と音がします。

ただしそれは駐屯地記念行事の訓練展示で聞くような空砲の音とはまったく違います。

あと、「バシャー!」とかいうような水音はまったく聞こえませんでした。

ついでにいうと、水しぶきがこちらの遊覧船に飛んでくることもありませんでした。

予備自衛官補のお姉さんが事前に「水しぶきが飛んでくることはあるんですか?(ワクワクニコニコ)」とF1等陸曹に質問していました。笑

F1等陸曹の回答はもちろん「ありません」。

もしも漫画で『US-2』の着水の瞬間を描く機会があれば、描き文字は「ドオオオオオオオオン」で決定ですね!

離水の動画はこんな感じ。

離水モードに入ると想像以上にすぐ飛び立ちます。

ほかの見どころとしては、なんと、ゴムボートがこのように近づいてきてくれるシーンもありました。

ゴムボートのスピードが想像以上に早くて、写真が少し切れてしまいました……。残念。

任務の場所に帰っていくゴムボート。

琵琶湖の美しさと自衛隊の頼もしさとカッコよさを堪能しました~!

また行きた~~~~~い!

余り過ぎた時間で向かった場所は果たして!?

琵琶湖で飛行機『US-2』の救難訓練を見たあとは今津駐屯地に向かう予定でした。

しかし15:45に今津駐屯地に向かって出発するはずが、現在は――15:00。

F1等陸曹が「予定より早く到着しそうです」と今津駐屯地に連絡したところ、「16時10分までは来ないでください」と言われてしまったようです(´・ω・`)ぴえん

とはいえ、ここは琵琶湖汽船さんの駐車場……。

いくらテンション爆上がり『US-2』タペストリーがあったとしても、ここで1時間近く待つのはチトきつい……。

そこでF1等陸曹が提案してくださったのは――

演習場に行ってみましょうか。

『駐屯地に入らないで』って言われても、『演習場に入らないで』とは言われてないし。

ええ、まじ!? それって民間人はフツー入れないところですよね!?!?!?

内心、大興奮するワイ氏。

そして奈良地本からやってきたわたしたちは、今津駐屯地に入れるようになるまで饗庭野演習場(あいばの えんしゅうじょう)に行くことになったのです――

次回、果たして演習場に入れるのか!?

演習場にはいったいどんなものがあったのか!?

お楽しみに!

2025年1月23日(木)、後編を公開しましたヽ(^o^)丿